Ero stato invitato a un convegno specialistico a Budapest. Mentre programmavo il viaggio, mi venne in mente di non tornare subito dopo i tre giorni dei lavori ma di prendere un treno di lusso che mi avrebbe portato a Parigi e da lì, dopo un fine settimana di relax, sarei partito per l’Italia.

I tre giorni di conferenze passarono molto lentamente ed era più il tempo in cui mi sentivo annoiato che quello in cui intervenivo nelle discussioni e trovavo utile il confronto. I colleghi erano persone molto spesso brillanti, ma la loro faciloneria e il modo con cui si sentivano parte di quel consesso mi provocavano più sdegno che ammirazione. Feci il mio intervento più lungo durante un lavoro di gruppo. Dopo aver parlato per circa mezz’ora, mi sentivo eccitato e leggevo il consenso negli occhi degli altri. Tornato al mio posto, con davanti un block notes pieno di scarabocchi e una bottiglietta d’acqua, tornai subito ad annoiarmi. La mattina della partenza mi svegliai presto. Feci una lunghissima doccia bollente e scesi per la colazione. Il treno partiva nel primo pomeriggio, così ebbi il tempo di fare due passi per le strade sempre più sfarzose della città. Passai accanto a un vecchio impianto termale, un edificio imponente ma elegante in ogni dettaglio. La facciata, i colori delle decorazioni, le scritte: tutto pareva voler mostrare uno splendore forse ormai estinto ma certamente conservato in modo mirabile. L’androne era immenso, pavimentato di marmo e con lampadari di cristallo. I pazienti, per lo più anziani, si muovevano lentamente, più come se volessero non sciupare quel posto che per i loro problemi di salute.

I tre giorni di conferenze passarono molto lentamente ed era più il tempo in cui mi sentivo annoiato che quello in cui intervenivo nelle discussioni e trovavo utile il confronto. I colleghi erano persone molto spesso brillanti, ma la loro faciloneria e il modo con cui si sentivano parte di quel consesso mi provocavano più sdegno che ammirazione. Feci il mio intervento più lungo durante un lavoro di gruppo. Dopo aver parlato per circa mezz’ora, mi sentivo eccitato e leggevo il consenso negli occhi degli altri. Tornato al mio posto, con davanti un block notes pieno di scarabocchi e una bottiglietta d’acqua, tornai subito ad annoiarmi. La mattina della partenza mi svegliai presto. Feci una lunghissima doccia bollente e scesi per la colazione. Il treno partiva nel primo pomeriggio, così ebbi il tempo di fare due passi per le strade sempre più sfarzose della città. Passai accanto a un vecchio impianto termale, un edificio imponente ma elegante in ogni dettaglio. La facciata, i colori delle decorazioni, le scritte: tutto pareva voler mostrare uno splendore forse ormai estinto ma certamente conservato in modo mirabile. L’androne era immenso, pavimentato di marmo e con lampadari di cristallo. I pazienti, per lo più anziani, si muovevano lentamente, più come se volessero non sciupare quel posto che per i loro problemi di salute.

|

Una donna, probabilmente addetta al ricevimento dei clienti, si fece avanti verso di me, mi salutò sorridendo e mi chiese qualcosa in ungherese. Feci un cenno con la testa e risposi in inglese che non capivo. Lei non tentò oltre. Sorrise di nuovo e andò via. Pranzai in un ristorante vicino allo stabilimento termale. Non ebbi difficoltà a ordinare del Gulasch (che amavo particolarmente), mezzo litro di vino e una fetta di torta Dobos.

|

Uscii dal locale molto appesantito. Accesi un sigaro e, per cercare di smaltire quel pasto tutt’altro che frugale, decisi di tornare a piedi in albergo. Trovai il treno senza neanche bisogno di consultare il tabellone: era così elegante già all’esterno da non lasciar sorgere alcun sospetto. Mi avvicinai alla mia carrozza e un fattorino in livrea grigia mi chiese: “Posso aiutarla, signore?”. Gli mostrai il biglietto ed egli, senza neanche rispondermi, prese il mio bagaglio e mi sorrise, invitandomi implicitamente a seguirlo. “Questa è la sua cabina, prego!”, esclamò, “Per qualsiasi cosa, prima della partenza del treno, può rivolgersi a me. Comunque tra non molto passerà il conduttore. Le auguro una piacevole permanenza!”.

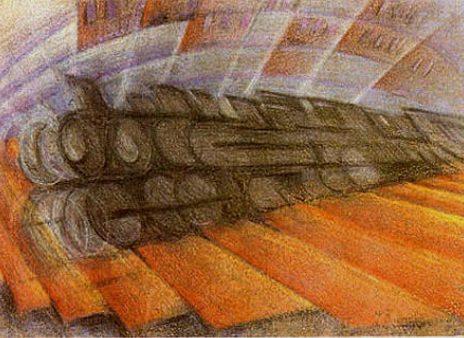

Lo ringraziai e gli diedi tutti gli spiccioli che mi erano rimasti. Il ragazzo, ancora una volta, sorrise e andò via in silenzio. La cabina era decisamente più lussuosa della mia camera d’hotel. C’era un divano di pelle comodissimo, un tavolino con vari cassetti, il letto sempre aperto e uno spazio destinato al bagno privato. Mi tolsi il giaccone, lo riposi nella cappelliera, accesi un sigaro e mi sedetti a fissare il subbuglio della stazione in attesa del conduttore (probabilmente per la convalida definitiva del biglietto). L’uomo arrivò dopo una ventina di minuti. Bussò nonostante la porta aperta e si presentò dicendomi quale fosse il suo nome che però, essendo ungherese, dimenticai subito dopo averlo udito. Gli mostrai i documenti di viaggio ed egli annuì. “Lei starà con noi per due giorni” disse “Sino a Parigi. Spero che possa trovarsi sempre a suo agio”. “Certamente”, risposi io. “Quando desidera cenare, il ristorante è due carrozze di distanza da questa”, aggiunse come se poco prima se lo fosse dimenticato “Se lo desidera, posso prenotarle un tavolo sin da adesso, altrimenti le basta venire in loco e il maître la consiglierà”. Risposi che preferivo rimanere libero per il momento e che avrei chiesto un tavolo quella sera stessa. Il conduttore annuì e mi augurò buon viaggio. Chiusi la porta e tornai al mio sigaro, proprio mentre il treno iniziava a lasciare la stazione di Budapest. Pur non essendomi affatto svegliato presto, dopo pochi chilometri iniziai a provare un certo torpore e mi distesi sulla cuccetta, comoda e spaziosa quasi come un vero letto. Fuori faceva freddo. Dalla mia posizione orizzontale, notavo ogni tanto qualche goccia che screziava il vetro del finestrino. Tutto lasciava presagire che fuori la temperatura fosse molto bassa e io, in quella strana posizione, osservavo la osservavo: osservavo il freddo. Non quello vero: il gelo si vive, si sente come un tutt’uno con chi pensa di starne facendo solo la conoscenza. Io guardavo una rappresentazione teatrale del freddo. Dal caldo del mio scompartimento, dalla sicurezza della mia posizione, godevo del pudore del freddo nel palesarsi in un modo così innocuo, inoffensivo.

Lo ringraziai e gli diedi tutti gli spiccioli che mi erano rimasti. Il ragazzo, ancora una volta, sorrise e andò via in silenzio. La cabina era decisamente più lussuosa della mia camera d’hotel. C’era un divano di pelle comodissimo, un tavolino con vari cassetti, il letto sempre aperto e uno spazio destinato al bagno privato. Mi tolsi il giaccone, lo riposi nella cappelliera, accesi un sigaro e mi sedetti a fissare il subbuglio della stazione in attesa del conduttore (probabilmente per la convalida definitiva del biglietto). L’uomo arrivò dopo una ventina di minuti. Bussò nonostante la porta aperta e si presentò dicendomi quale fosse il suo nome che però, essendo ungherese, dimenticai subito dopo averlo udito. Gli mostrai i documenti di viaggio ed egli annuì. “Lei starà con noi per due giorni” disse “Sino a Parigi. Spero che possa trovarsi sempre a suo agio”. “Certamente”, risposi io. “Quando desidera cenare, il ristorante è due carrozze di distanza da questa”, aggiunse come se poco prima se lo fosse dimenticato “Se lo desidera, posso prenotarle un tavolo sin da adesso, altrimenti le basta venire in loco e il maître la consiglierà”. Risposi che preferivo rimanere libero per il momento e che avrei chiesto un tavolo quella sera stessa. Il conduttore annuì e mi augurò buon viaggio. Chiusi la porta e tornai al mio sigaro, proprio mentre il treno iniziava a lasciare la stazione di Budapest. Pur non essendomi affatto svegliato presto, dopo pochi chilometri iniziai a provare un certo torpore e mi distesi sulla cuccetta, comoda e spaziosa quasi come un vero letto. Fuori faceva freddo. Dalla mia posizione orizzontale, notavo ogni tanto qualche goccia che screziava il vetro del finestrino. Tutto lasciava presagire che fuori la temperatura fosse molto bassa e io, in quella strana posizione, osservavo la osservavo: osservavo il freddo. Non quello vero: il gelo si vive, si sente come un tutt’uno con chi pensa di starne facendo solo la conoscenza. Io guardavo una rappresentazione teatrale del freddo. Dal caldo del mio scompartimento, dalla sicurezza della mia posizione, godevo del pudore del freddo nel palesarsi in un modo così innocuo, inoffensivo.

|

Chiusi gli occhi e ascoltati il suono delle ruote metalliche sui binari. Quel ritmo cadenzato non mi affascinava: dopo pochi istanti era già noto per l’eternità. Ben presto capii di essere nel pieno della noia e mi lasciai andare al sonno. Mi risvegliai quando ormai era ora di cena. Avevo i vestiti stropicciati e il viso ancora segnato da quel torpore così improvviso e profondo. Mi lavai, cambiai la camicia e raggiunsi la carrozza ristorante. Mi venne subito incontro il maître: “Desidera un tavolo, signore?”. “Sì, grazie”, risposi io.

|

L’uomo si guardò intorno: tutti i tavoli erano al momento occupati, perlopiù da persone sole che cenavano in silenzio. “Mi rincresce, ma penso che dovrà aspettare qualche minuto. Due tavoli dovrebbero liberarsi in poco tempo.

Comunque, se avrà occasione di tornare, le consiglio vivamente di prenotare in anticipo”. Gli risposi che il conduttore si era offerto di registrare la mia prenotazione ma io, per pigrizia, avevo preferito aspettare. “Non ho molta fame”, conclusi “Resterò nel corridoio finché un posto sarà disponibile”. Mentre parlavo con il maître, notai che una donna sola, seduta nella seconda fila sulla mia destra aveva ascoltato l’intera conversazione. Non appena volsi di nuovo lo sguardo verso di lei, mi sorrise e mi fece un cenno con la mano per invitarmi a raggiungerla. “Perché aspettare in piedi?” mi chiese in quell’inglese amorfo di chi non è madrelingua “Se le fa piacere, può cenare con me. Io ho iniziato da poco”. “È molto gentile da parte sua!” risposi “Accetto molto volentieri il suo invito… Anche perché, detto fra noi, ho mentito dicendo che non avevo molta fame!”. Lei sorrise in modo compassato e si presentò: “Valentina Volkov, russa, in giro per l’Europa per lavoro. E lei?”. Le dissi il mio nome e che ero italiano, aggiunsi che avevo scelto di fare quel tragitto in treno per evitare un noiosissimo viaggio in aereo che mi avrebbe subito reimmesso nella mia vita di sempre. “Io ho una terribile paura di volare” disse la donna “E viaggio sempre in treno. Per fortuna la mia azienda non bada molto ai costi e così mi posso permettere le cabine singole di prima classe”. Nel frattempo, il maître, vedendomi seduto, si era avvicinato. Gli dissi che avrei cenato con la signora e ordinai un sogliola e una fetta di torta Sacher. Lui annuì in modo inespressivo e portò la comanda in cucina. “Cos’è che ti spaventa dell’aereo?”, le chiesi. Lei esitò. “Forse il non poter sfuggire. L’essere costretta sino all’ultimo…” rispose, mandando giù un boccone come se volesse digerire quanto aveva appena esternato. “Anche in questo treno sei costretta…” dissi io, aspettando una sua obiezione. Lei mi guardò inespressiva: “Sì, anche in questo treno”, fece una pausa e poi aggiunse “Ma non è la stessa cosa…”. “Già” dissi io ripensando alla sensazione che avevo provato stando sdraiato a osservare la pantomima del freddo al di là del finestrino. “E a te cos’è che spaventa maggiormente?”, chiese Valentina d’improvviso. Ci pensai qualche secondo. Avrei potuto rispondere la più banale ovvietà, ma ciò avrebbe reso ridicolo anche l’avverbio “maggiormente”.

Comunque, se avrà occasione di tornare, le consiglio vivamente di prenotare in anticipo”. Gli risposi che il conduttore si era offerto di registrare la mia prenotazione ma io, per pigrizia, avevo preferito aspettare. “Non ho molta fame”, conclusi “Resterò nel corridoio finché un posto sarà disponibile”. Mentre parlavo con il maître, notai che una donna sola, seduta nella seconda fila sulla mia destra aveva ascoltato l’intera conversazione. Non appena volsi di nuovo lo sguardo verso di lei, mi sorrise e mi fece un cenno con la mano per invitarmi a raggiungerla. “Perché aspettare in piedi?” mi chiese in quell’inglese amorfo di chi non è madrelingua “Se le fa piacere, può cenare con me. Io ho iniziato da poco”. “È molto gentile da parte sua!” risposi “Accetto molto volentieri il suo invito… Anche perché, detto fra noi, ho mentito dicendo che non avevo molta fame!”. Lei sorrise in modo compassato e si presentò: “Valentina Volkov, russa, in giro per l’Europa per lavoro. E lei?”. Le dissi il mio nome e che ero italiano, aggiunsi che avevo scelto di fare quel tragitto in treno per evitare un noiosissimo viaggio in aereo che mi avrebbe subito reimmesso nella mia vita di sempre. “Io ho una terribile paura di volare” disse la donna “E viaggio sempre in treno. Per fortuna la mia azienda non bada molto ai costi e così mi posso permettere le cabine singole di prima classe”. Nel frattempo, il maître, vedendomi seduto, si era avvicinato. Gli dissi che avrei cenato con la signora e ordinai un sogliola e una fetta di torta Sacher. Lui annuì in modo inespressivo e portò la comanda in cucina. “Cos’è che ti spaventa dell’aereo?”, le chiesi. Lei esitò. “Forse il non poter sfuggire. L’essere costretta sino all’ultimo…” rispose, mandando giù un boccone come se volesse digerire quanto aveva appena esternato. “Anche in questo treno sei costretta…” dissi io, aspettando una sua obiezione. Lei mi guardò inespressiva: “Sì, anche in questo treno”, fece una pausa e poi aggiunse “Ma non è la stessa cosa…”. “Già” dissi io ripensando alla sensazione che avevo provato stando sdraiato a osservare la pantomima del freddo al di là del finestrino. “E a te cos’è che spaventa maggiormente?”, chiese Valentina d’improvviso. Ci pensai qualche secondo. Avrei potuto rispondere la più banale ovvietà, ma ciò avrebbe reso ridicolo anche l’avverbio “maggiormente”.

|

Le dissi che il mio incubo peggiore non era di trovarmi in un aereo ma piuttosto di pensare di poter stare male in un luogo protetto. Lei mi guardò come se non avesse compreso: evidentemente non ero riuscito a esprimere in inglese qualcosa che per me era più simile a un quadro che a un discorso. Decisi di riportarle le mie impressioni: “Certe volte penso di trovare la felicità in una casa di montagna, soprattutto mentre fuori è freddo e magari un camino arde.

|

Poi bevo una birra, due, tre… e alla fine sento la nausea soprag-giungere e mi spavento per- ché l’armonia si è incrinata…”. “Lo credo bene!”, esclamò lei. “Lo credo bene!”, esclamò lei. Purtroppo ero certo che anche quella descrizione fosse stata vana e forse era servita perfino a farmi apparire come un alcolizzato che cerca un riparo per ubriacarsi in solitudine. “Io temo di trovare il posto dove sto bene” - risposi perentoriamente - “Perché so che prima o poi spunta fuori un mostro nascosto in una vecchia cassapanca… E sono in trappola!”. Mi sorrise e fece un cenno con la testa per indicare che ero stato chiaro.

Io avevo parecchi dubbi in proposito ma preferii evitare altri paragoni. Terminammo la cena e ci congedammo. Mi alzai prima di lei, rischiando pure di apparire maleducato, ma le dissi che avevo molta fretta di leggere alcuni atti del congresso per poter dare una risposta a un collega. Lei non obiettò e rimase a tavola, sola, così come lo era prima del mio arrivo. In cabina mi spogliai e gettai i vestiti sul divanetto. Tirai giù lo scuro del finestrino e mi stesi sulla cuccetta. Rimasi a riflettere su quello che avevo detto per una decina di minuti, poi iniziai a sentire una noia tremenda invadere ogni mio proposito. Pensai di tentare di addormentarmi ma non mi sentivo stanco e temevo di dover rimanere per parecchio tempo a rigirarmi insonne in quello spazio limitato. Mi alzai, aprii il finestrino con lo scuro appena rialzato e fumai un sigaro. Il freddo entrò nella cabina come un ospite inopportuno. Dopo ogni boccata, folate gelide di vento mi tagliavano in due il viso, fino a rendere così odiosa quell’azione, da costringermi a gettare via il mozzicone e richiudere tutto. Non avevo carte del congresso e se anche le avessi avute, non avrei certamente pensato di leggerle. Optai per l’unica scelta disponibile: spensi tutto e mi stesi di nuovo sulla cuccetta. Dopo una decina di minuti di totale silenzio, durante i quali avevo quasi preso sonno, udii bussare alla porta. All’inizio mi sembrò il suono di tacchi nel corridoio, ma dopo pochi istanti sentii una voce accompagnare quel suono. Riaccesi la luce, mi alzai e aprii stropicciandomi gli occhi. Era Valentina. “Ho sentito il numero della tua cabina mentre lo comunicavi al maître” disse con un certo imbarazzo. Sorrisi anch’io istintivamente ma, mentre lo facevo, la osservai in modo completamente diverso. A tavola mi era sembrata una donna normale, come tante, una di quelle che vanno bene come commensali, magari più loquace del solito, ma solo e soltanto un passatempo per non rendere il pranzo un mero pasto. In quel momento, di fronte a me (seminudo), con il suo sorriso mal celato e i suoi capelli biondi che svolazzavano come spighe, sentii crescere in me un nuovo desiderio. “Entri pure” le dissi: “Io avevo da poco finito con quelle carte…”. Non si lasciò pregare. Si sedette sul divanetto facendosi posto tra i miei vestiti gettati alla bell’e meglio e non appena ebbi richiuso la porta della cabina, mi disse con disinvoltura: “Non ti imbarazzo, vero?”. “Perché dovresti?”, risposi io con altrettanta (finta) spavalderia.

Io avevo parecchi dubbi in proposito ma preferii evitare altri paragoni. Terminammo la cena e ci congedammo. Mi alzai prima di lei, rischiando pure di apparire maleducato, ma le dissi che avevo molta fretta di leggere alcuni atti del congresso per poter dare una risposta a un collega. Lei non obiettò e rimase a tavola, sola, così come lo era prima del mio arrivo. In cabina mi spogliai e gettai i vestiti sul divanetto. Tirai giù lo scuro del finestrino e mi stesi sulla cuccetta. Rimasi a riflettere su quello che avevo detto per una decina di minuti, poi iniziai a sentire una noia tremenda invadere ogni mio proposito. Pensai di tentare di addormentarmi ma non mi sentivo stanco e temevo di dover rimanere per parecchio tempo a rigirarmi insonne in quello spazio limitato. Mi alzai, aprii il finestrino con lo scuro appena rialzato e fumai un sigaro. Il freddo entrò nella cabina come un ospite inopportuno. Dopo ogni boccata, folate gelide di vento mi tagliavano in due il viso, fino a rendere così odiosa quell’azione, da costringermi a gettare via il mozzicone e richiudere tutto. Non avevo carte del congresso e se anche le avessi avute, non avrei certamente pensato di leggerle. Optai per l’unica scelta disponibile: spensi tutto e mi stesi di nuovo sulla cuccetta. Dopo una decina di minuti di totale silenzio, durante i quali avevo quasi preso sonno, udii bussare alla porta. All’inizio mi sembrò il suono di tacchi nel corridoio, ma dopo pochi istanti sentii una voce accompagnare quel suono. Riaccesi la luce, mi alzai e aprii stropicciandomi gli occhi. Era Valentina. “Ho sentito il numero della tua cabina mentre lo comunicavi al maître” disse con un certo imbarazzo. Sorrisi anch’io istintivamente ma, mentre lo facevo, la osservai in modo completamente diverso. A tavola mi era sembrata una donna normale, come tante, una di quelle che vanno bene come commensali, magari più loquace del solito, ma solo e soltanto un passatempo per non rendere il pranzo un mero pasto. In quel momento, di fronte a me (seminudo), con il suo sorriso mal celato e i suoi capelli biondi che svolazzavano come spighe, sentii crescere in me un nuovo desiderio. “Entri pure” le dissi: “Io avevo da poco finito con quelle carte…”. Non si lasciò pregare. Si sedette sul divanetto facendosi posto tra i miei vestiti gettati alla bell’e meglio e non appena ebbi richiuso la porta della cabina, mi disse con disinvoltura: “Non ti imbarazzo, vero?”. “Perché dovresti?”, risposi io con altrettanta (finta) spavalderia.

|

Lei fece una smorfia come se non si sentisse del tutto soddisfatta della risposta. “Sei sposato?” aggiunse. “No”, esclamai io “Ma ti ho già detto che non mi sento affatto in imbarazzo!”. “Bene”, rispose Valentina, to- gliendosi la giacca del tailleur e avvicinandosi a me. Nel giro di pochi minuti si spogliò completamente, spense le luci e salì sopra di me. Iniziammo a fare l’amore.

Sentivo la vita pulsarle dentro molto più del battito di un cuore. Ogni volta che si fermava o si avvicinava a me, sussurrava qualcosa in russo. |

Le dissi di continuare: quei gemiti mi aprivano una porta verso un ignoto diabolicamente attraente. Raggiungemmo insieme l’orgasmo e lei ricadde su di me esausta, ansimando a pochi centimetri dalla mia bocca. Il suo fiato caldo aveva il sapore di un dolce e provai come la sensazione di qualcuno che volesse nutrirmi a forza, benché teneramente. “È stato bello!” disse. “Sì” risposi io sottovoce. Restammo quasi immobili per qualche minuto, poi lei si alzò, riaccese la luce mostrando il suo minuscolo triangolo pubico, si rivestì e mi disse si sarebbe lavata nella sua cabina. Io annuii. Andò via senza far rumore e io ricaddi nella cuccetta sprofondando subito nel sonno. L’indomani mi svegliai presto.

Dormire in quel letto si era presto rivelato molto meno poetico dell’idea originaria. Mi rigiravo continuamente in quello spazio angusto, ma ogni volta finivo per buttare giù la coperta leggera e sentivo freddo, così ero costretto a raccoglierla e risistemarla a occhi chiusi. L’eccitazione provata la sera precedente non mi aveva abbandonato neanche un istante: sentivo una spinta al basso ventre, come un vulcano che volesse continuare ininterrottamente a eruttare.

Valentina era riuscita a creare e consumare l’esteriorità di un desiderio: aveva forzato quel mio frammento di esistenza, proprio come una folata di vento gelido la cornice del finestrino e, una volta dentro, aveva lasciato che il mio corpo si abituasse a quel senso così strano.

Guardai fuori. I paesaggi si susseguivano senza sosta, senza ritegno per la loro insulsa natura. Adesso non mi sentivo più al caldo, al sicuro, come uno scolaro che osservava uno squalo dentro la vasca di un acquario. Mi sentivo immerso in quel luogo recondito che tanto mi affascinava nella sua incolmabile lontananza. Ero io stesso quel freddo, e il corpo di Valentina la magione col camino sempre acceso ove sentivo me stesso nel continuo rapporto con gli elementi. Andai a fare colazione. La sala era piena per metà e lei non c’era. Ordinai una brioche un caffè lungo. Attesi.

Più volte il cameriere mi chiese se desiderassi altro e ogni volta rispondevo di no, capendo che avrei dovuto ben presto lasciare il tavolino per i successivi clienti. Non conoscevo il numero della cabina della donna. Lei aveva udito il mio, ma io, alzandomi prima, mi ero precluso quella possibilità. Mi sentii in inferiorità e provai quasi un piacere masochistico nel doverla attendere in un limbo indefinito. Tornai nella mia cabina, ma decisi di lasciare la porta aperta. Presi delle carte e iniziai a far finta di leggerle. Ogni volta che udivo dei passi, alzavo lo sguardo e rimanevo sistematicamente deluso. “Forse non fa colazione” pensai, “magari si sta riposando dormendo sino a tardi. Magari sta lavorando…”. Tornai a guardare fuori. Quel viaggio era promosso con toni altisonanti anche per la bellezza dei paesaggi che permetteva di osservare. Mi fermai a guardare montagne, prati, alberi, casupole, fiumiciattoli e sentieri per più di un’ora. Poi sentii che la noia era ben più forte di quella millenaria ma vacua bellezza.

Dormire in quel letto si era presto rivelato molto meno poetico dell’idea originaria. Mi rigiravo continuamente in quello spazio angusto, ma ogni volta finivo per buttare giù la coperta leggera e sentivo freddo, così ero costretto a raccoglierla e risistemarla a occhi chiusi. L’eccitazione provata la sera precedente non mi aveva abbandonato neanche un istante: sentivo una spinta al basso ventre, come un vulcano che volesse continuare ininterrottamente a eruttare.

Valentina era riuscita a creare e consumare l’esteriorità di un desiderio: aveva forzato quel mio frammento di esistenza, proprio come una folata di vento gelido la cornice del finestrino e, una volta dentro, aveva lasciato che il mio corpo si abituasse a quel senso così strano.

Guardai fuori. I paesaggi si susseguivano senza sosta, senza ritegno per la loro insulsa natura. Adesso non mi sentivo più al caldo, al sicuro, come uno scolaro che osservava uno squalo dentro la vasca di un acquario. Mi sentivo immerso in quel luogo recondito che tanto mi affascinava nella sua incolmabile lontananza. Ero io stesso quel freddo, e il corpo di Valentina la magione col camino sempre acceso ove sentivo me stesso nel continuo rapporto con gli elementi. Andai a fare colazione. La sala era piena per metà e lei non c’era. Ordinai una brioche un caffè lungo. Attesi.

Più volte il cameriere mi chiese se desiderassi altro e ogni volta rispondevo di no, capendo che avrei dovuto ben presto lasciare il tavolino per i successivi clienti. Non conoscevo il numero della cabina della donna. Lei aveva udito il mio, ma io, alzandomi prima, mi ero precluso quella possibilità. Mi sentii in inferiorità e provai quasi un piacere masochistico nel doverla attendere in un limbo indefinito. Tornai nella mia cabina, ma decisi di lasciare la porta aperta. Presi delle carte e iniziai a far finta di leggerle. Ogni volta che udivo dei passi, alzavo lo sguardo e rimanevo sistematicamente deluso. “Forse non fa colazione” pensai, “magari si sta riposando dormendo sino a tardi. Magari sta lavorando…”. Tornai a guardare fuori. Quel viaggio era promosso con toni altisonanti anche per la bellezza dei paesaggi che permetteva di osservare. Mi fermai a guardare montagne, prati, alberi, casupole, fiumiciattoli e sentieri per più di un’ora. Poi sentii che la noia era ben più forte di quella millenaria ma vacua bellezza.

|

Chiusi la porta, mi accesi un sigaro e rimasi a fissare il soffitto dello scompartimento. Sentivo parlare attorno a me: le coppie o i piccoli gruppi riuscivano a godere delle loro stesse chiacchiere. Io osservavo le volute del fumo contornate dal mio silenzio. Dopo un po’ in quella posizione, il conduttore bussò alla porta. Mi chiese con affettata educazione se avessi bisogno di qualcosa. “Una bottiglia d’acqua frizzante”, risposi io. Fece un cenno di assenso col capo e scomparve. Al suo ritorno, dopo aver firmato la ricevuta, mi decisi: “Conosce per caso il numero della cabina della signora con cui ho cenato ieri sera?”. Mi fissò perplesso: “Non ricordo con chi ha cenato ieri sera, signore. In quel momento ero impegnato altrove”. “Se la memoria non m’inganna, credo che si chiami Valentina Volkov” esclamai facendo finta di ricordare improvvisamente il nome.

|

Il suo volto si aprì: “Ah sì! La signora Volkov occupa la cabina numero 4 della carrozza precedente a questa”. Lo ringraziai e aggiunsi: “Sa… Le avevo promesso questa brochure e sta- mane non l’ho incontrata a colazione” e con gli occhi indicai i fogli stropicciati che stavo facendo finta di leggere prima. “Certo, signore”, rispose l’uomo richiudendosi la porta alle spalle mentre usciva. Mi pettinai, aggiustai il colletto della giacca e decisi di andare da lei. Bussai con delicatezza: non volevo svegliarla. Non ci fu nessuna risposta.

Attesi qualche secondo e poi ribussai con più vigore. Nulla. Rimasi un paio di minuti davanti alla porta ma non udii nessun suono provenire dall’interno. “Che si fosse sentita male?” pensai, “il conduttore potrebbe aprire la porta con il suo passpartout, ma prima di allertarlo è meglio che aspetti ancora un po’”. Andai al bar o ordinai una vodka. La mandai giù tutta d’un sorso e rimasi immobile a contemplare il paesaggio interiore che si stava dipingendo in me.

All’esterno montagne fredde e frastagliate di boschi. Nel mio intimo, il calore della leggerezza e il ricordo di quelle parole incomprensibili che Valentina aveva sussurrato accompagnando i suoi gemiti. Non ero mai stato con una donna così risoluta. In genere avevo sempre corteggiato le signore che mi piacevano e talvolta avevo perfino avuto bisogno di trovarmi da solo delle validissime ragioni per non mollare e soddisfare altrove i miei desideri. In fondo, ne sono convinto ormai da tempo, il desiderio è sempre informe, indistinto, quando è nel pieno della sua gioventù, mentre diventa preciso, logico, calcolato, quando è ormai prossimo alla sua estinzione. Per me una donna doveva sempre serbare un che di incognito e, qualora disgraziatamente io l’avessi inavvertitamente scoperto prima del previsto, mi trovavo purtroppo costretto a giocare un bluff con me stesso.

Con Valentina, invece, era stato diverso. A tavola non la desideravo affatto. Era molto attraente e i suoi modi così esteriormente gelidi mi donavano un senso di appagamento senza il pensiero di alcuna velleità. Ma quando si era presentata alla porta della mia cabina, come una bufera che chiede anch’essa di godere del mio camino, lei stessa aveva creato la voragine del desiderio, ne aveva definito i contorni e si era posta come unica pietra in grado di completare quel vuoto. Fare l’amore con lei era stato quindi più un atto sacrale che un banale sfogo sessuale: avevo dato al freddo del paesaggio la dignità del possibile e avevo quindi distrutto la mia fortezza ben calda per ritrovarmi senza più la necessità del confronto tra dentro e fuori, tra il fuoco che scoppietta e la pioggia che martella sul selciato.

Attesi sino a ora di cena, saltai il pranzo preferendo solo un tramezzino e prenotai un tavolo per evitare di dover attendere in piedi. Quando giunsi alla cabina ristorante lei non c’era. Il maître mi indicò il mio posto e mi portò il menu. Scelsi un antipasto e del branzino, con un vino bianco a scelta del sommelier. L’uomo mi ringraziò e si avviò verso la cucina. Mentre stavo per terminare anche il secondo, lei entrò in compagnia di un uomo sulla sessantina, brizzolato e con un fisico alquanto trascurato. Si sedettero al primo tavolo sorridendosi come due innamorati in luna di miele. Riempii il bicchiere e mi voltai nella loro direzione, come se volessi osservare l’ampiezza di quel vagone: lei mi vide, abbassò leggermente il capo e tornò a guardare il suo interlocutore. Restai deluso: mi sarai aspettato uno sguardo più provocante, più promettente, ma capii di essere stato solo uno tra i tanti. Terminai la cena e mi avviai a passo deciso verso la mia cabina. “Che puttanella!” pensai, “se la fa ogni giorno con un uomo diverso… tanto per non per annoiarsi!”. In cuor mio, sentivo tuttavia di essere profondamente ferito. Non nell’orgoglio, così come sarebbe fin troppo facile pensare, ma nella privazione di un oggetto che si era scavato da solo il posto nella mia anima. Ordinai un’altra vodka al conduttore e mi lasciai andare all’estasi di quel momento, senza più subire le ingerenze degli acquazzoni che talvolta sferzavano il vagone.

Rimasi intrappolato nei miei pensieri per parecchio tempo. Sentivo gli scambi sotto di me, come pungoli per buoi che svegliano dal sonno dell’inedia e riportano alla realtà. Alla fine mi rassegnai. Valentina aveva un altro compagno per quella notte e, in fin dei conti, lo avrebbe trovato comunque a Parigi o ovunque lei fosse diretta: la nostra era stata solo un’avventura temporanea, un escamotage per evitare la noia di una notte in treno. Mi tolsi i vestiti, abbassai il finestrino e accesi un sigaro. Il freddo mi ridonò un tenue vigore. Gettai via il mozzicone, chiusi tutto, abbassai lo scuro e mi distesi a letto. Ero triste. Non come colui che prova un dolore, ma piuttosto come il soldato che torna a casa illeso ma anche privo di onorificenze sul suo petto. Provai a dormire, ma non avevo sonno e mi rigirai nella piccola cuccetta diverse volte. Iniziai a innervosirmi: quello non era tempo per dormire. Stavo vivendo un’adulterazione della mia realtà e ciò mi mandava in bestia. Mi rialzai, riaccesi la luce e mi misi addosso un paio di jeans e un maglione. Uscii e mi diressi verso la cabina di Valentina. “Sarà certamente in quella del briz- zolato…” pensai con delusione.

Arrivato dietro alla sua porta, tuttavia, udii delle risate sommesse e un chiacchiericcio indistinto. Rimasi ad ascoltare. Parlavano in una lingua che non comprendevo, sembrava qualcosa di slavo ma per me erano solo suoni gutturali intervallati da risatine. Passai un quarto d’ora muovendomi qua e là per non dare l’impressione di essere uno scocciatore che importuna i passeggeri. A un certo punto non si udì più nulla: avevano certamente iniziato a fare l’amore. “Chissà se lei si sarà gettata sul letto” dissi fra e me, “o se avrà aspettato prima lui, come ha fatto con me”.

Ebbi la sensazione di essere un bambino che origlia nella camera dei genitori, ma in quel caso la differenza era netta. Valentina avrebbe fatto con quel signore lo stesso che aveva fatto con me. Non esisteva alcun mistero, eppure il fatto di essere escluso, di dover ascoltare come un mendicante le briciole del loro amplesso, mi rendeva nervoso. Mi imposi autocontrollo. La cosa più logica era di tornare nella mia cabina e provare a dormire: in fondo l’avevo posseduto anch’io: di cosa potevo dunque lamentarmi? Ero quasi sul punto di tornare indietro, quando sentii le stesse parole in russo che Valentina aveva detto a me. Provai un attimo di eccitazione e subito dopo una rabbia incontenibile. Il desiderio che lei aveva squarciato nel mio petto per porvisi con tutto il suo corpo, era adesso riprodotto come una stampa di Picasso nella vita di quell’uomo!

Osservai fuori dal finestrino. Pioveva. Capii di nuovo che c’era molto freddo al di là della lamiera del treno e sentii il tepore del mio corpo come se fossi di fronte a una stufa. Imprecai in silenzio e ritornai nella mia cabina singola. Mi risvegliai tardi l’indomani mattina e mi resi conto che in poche ore saremmo arrivati a Parigi. Mi lavai, mi vestii per bene e andai al bar a chiedere un caffè. L’aria era calma, sia nel vagone che all’esterno. Le piogge erano passate e splendeva un sole leggermente impallidito di qualche nube. Mi accesi un sigaro nell’area pubblica per fumatori e rimasi a guardare le persone che conversavano davanti alle loro colazioni. In tarda mattinata il treno entrò nella stazione di arrivo. Il conduttore, poco prima che comparissero le costruzioni di periferia, si era premurato di chiedere a tutti i passeggeri se avessero bisogno di aiuto. A me venne da ridere pensando che esistessero ancora i facchini alle stazioni. Rifiutai dicendo che potevo fare da solo e mi avviai verso l’uscita.

L’aria di Parigi era frizzante ma non fredda come quella di Budapest. Mi slacciai il giaccone e mi diressi verso l’uscita della stazione. Dopo essermi divincolato da un gruppo familiare impegnato a smistare i suoi bagagli, tra un paio di signori in abito scuro e Borsalino, rividi Valentina. Aveva un grazioso tailleur grigio e verde e portava un cappellino forse troppo demodé. Si voltò, probabilmente per puro caso, e mi vide avvicinarsi. Contrariamente a quanto mi sarei aspettato, mi sorrise e mi salutò: “Ci rivediamo! Alla fine, ma ci rivediamo…”. “Già”, risposi io evasivamente e continuai a camminare. Dopo pochi metri notai che l’uomo brizzolato con cui lei aveva trascorso la notte precedente era sceso anch’egli e si avvicinava a lei. Provai ancora più rabbia, sentendomi escluso anche nell’atto del commiato. “Hey!”, esclamò Valentina quando ormai ero passato oltre deciso a non voltarmi più “Dove vai?”

Risposi freddamente che andavo a prendere un taxi per non far tardi a un appuntamento di lavoro. L’uomo, nel frattempo, si era avvicinato a noi: “Che vorrà?” pensai sentendo quanto insolente poteva essere quel gesto. “Gavril”, disse invece la donna rivolgendosi a lui, “Permetti che ti presenti il commensale di cui ti ho parlato?” e poi, sorridendo verso di me: “Gavril è mio marito. Abbiamo viaggiato insieme per trascorrere qualche giorno a Parigi”. Rimasi basito e tesi la mano all’uomo incapace di credere quello che avevo appena udito. “Piacere!” - esclamò vigorosamente lui - “Avevo una forte emicrania la sera durante la quale ho lasciato Valentina sola… Mi capisce, una donna così… Chissà cosa avrà combinato…”, e scoppiò a ridere come se fosse ubriaco. Ridemmo tutti. Valentina arrossì leggermente, ma volse subito lo sguardo verso un cartellone pubblicitario. “Ne abbia cura qui a Parigi! È un luogo di donnaioli…” esclamai io continuando a ridere. “Sarò un segugio! Valentina non mi scappa!”, rispose lui con toni da buffone, mentre cingeva la moglie con le braccia smagrite.

Ci stringemmo di nuovo la mano come vecchi amici e ci avviammo, ognuno per la propria strada, verso il cuore sempre pulsante della città.

Attesi qualche secondo e poi ribussai con più vigore. Nulla. Rimasi un paio di minuti davanti alla porta ma non udii nessun suono provenire dall’interno. “Che si fosse sentita male?” pensai, “il conduttore potrebbe aprire la porta con il suo passpartout, ma prima di allertarlo è meglio che aspetti ancora un po’”. Andai al bar o ordinai una vodka. La mandai giù tutta d’un sorso e rimasi immobile a contemplare il paesaggio interiore che si stava dipingendo in me.

All’esterno montagne fredde e frastagliate di boschi. Nel mio intimo, il calore della leggerezza e il ricordo di quelle parole incomprensibili che Valentina aveva sussurrato accompagnando i suoi gemiti. Non ero mai stato con una donna così risoluta. In genere avevo sempre corteggiato le signore che mi piacevano e talvolta avevo perfino avuto bisogno di trovarmi da solo delle validissime ragioni per non mollare e soddisfare altrove i miei desideri. In fondo, ne sono convinto ormai da tempo, il desiderio è sempre informe, indistinto, quando è nel pieno della sua gioventù, mentre diventa preciso, logico, calcolato, quando è ormai prossimo alla sua estinzione. Per me una donna doveva sempre serbare un che di incognito e, qualora disgraziatamente io l’avessi inavvertitamente scoperto prima del previsto, mi trovavo purtroppo costretto a giocare un bluff con me stesso.

Con Valentina, invece, era stato diverso. A tavola non la desideravo affatto. Era molto attraente e i suoi modi così esteriormente gelidi mi donavano un senso di appagamento senza il pensiero di alcuna velleità. Ma quando si era presentata alla porta della mia cabina, come una bufera che chiede anch’essa di godere del mio camino, lei stessa aveva creato la voragine del desiderio, ne aveva definito i contorni e si era posta come unica pietra in grado di completare quel vuoto. Fare l’amore con lei era stato quindi più un atto sacrale che un banale sfogo sessuale: avevo dato al freddo del paesaggio la dignità del possibile e avevo quindi distrutto la mia fortezza ben calda per ritrovarmi senza più la necessità del confronto tra dentro e fuori, tra il fuoco che scoppietta e la pioggia che martella sul selciato.

Attesi sino a ora di cena, saltai il pranzo preferendo solo un tramezzino e prenotai un tavolo per evitare di dover attendere in piedi. Quando giunsi alla cabina ristorante lei non c’era. Il maître mi indicò il mio posto e mi portò il menu. Scelsi un antipasto e del branzino, con un vino bianco a scelta del sommelier. L’uomo mi ringraziò e si avviò verso la cucina. Mentre stavo per terminare anche il secondo, lei entrò in compagnia di un uomo sulla sessantina, brizzolato e con un fisico alquanto trascurato. Si sedettero al primo tavolo sorridendosi come due innamorati in luna di miele. Riempii il bicchiere e mi voltai nella loro direzione, come se volessi osservare l’ampiezza di quel vagone: lei mi vide, abbassò leggermente il capo e tornò a guardare il suo interlocutore. Restai deluso: mi sarai aspettato uno sguardo più provocante, più promettente, ma capii di essere stato solo uno tra i tanti. Terminai la cena e mi avviai a passo deciso verso la mia cabina. “Che puttanella!” pensai, “se la fa ogni giorno con un uomo diverso… tanto per non per annoiarsi!”. In cuor mio, sentivo tuttavia di essere profondamente ferito. Non nell’orgoglio, così come sarebbe fin troppo facile pensare, ma nella privazione di un oggetto che si era scavato da solo il posto nella mia anima. Ordinai un’altra vodka al conduttore e mi lasciai andare all’estasi di quel momento, senza più subire le ingerenze degli acquazzoni che talvolta sferzavano il vagone.

Rimasi intrappolato nei miei pensieri per parecchio tempo. Sentivo gli scambi sotto di me, come pungoli per buoi che svegliano dal sonno dell’inedia e riportano alla realtà. Alla fine mi rassegnai. Valentina aveva un altro compagno per quella notte e, in fin dei conti, lo avrebbe trovato comunque a Parigi o ovunque lei fosse diretta: la nostra era stata solo un’avventura temporanea, un escamotage per evitare la noia di una notte in treno. Mi tolsi i vestiti, abbassai il finestrino e accesi un sigaro. Il freddo mi ridonò un tenue vigore. Gettai via il mozzicone, chiusi tutto, abbassai lo scuro e mi distesi a letto. Ero triste. Non come colui che prova un dolore, ma piuttosto come il soldato che torna a casa illeso ma anche privo di onorificenze sul suo petto. Provai a dormire, ma non avevo sonno e mi rigirai nella piccola cuccetta diverse volte. Iniziai a innervosirmi: quello non era tempo per dormire. Stavo vivendo un’adulterazione della mia realtà e ciò mi mandava in bestia. Mi rialzai, riaccesi la luce e mi misi addosso un paio di jeans e un maglione. Uscii e mi diressi verso la cabina di Valentina. “Sarà certamente in quella del briz- zolato…” pensai con delusione.

Arrivato dietro alla sua porta, tuttavia, udii delle risate sommesse e un chiacchiericcio indistinto. Rimasi ad ascoltare. Parlavano in una lingua che non comprendevo, sembrava qualcosa di slavo ma per me erano solo suoni gutturali intervallati da risatine. Passai un quarto d’ora muovendomi qua e là per non dare l’impressione di essere uno scocciatore che importuna i passeggeri. A un certo punto non si udì più nulla: avevano certamente iniziato a fare l’amore. “Chissà se lei si sarà gettata sul letto” dissi fra e me, “o se avrà aspettato prima lui, come ha fatto con me”.

Ebbi la sensazione di essere un bambino che origlia nella camera dei genitori, ma in quel caso la differenza era netta. Valentina avrebbe fatto con quel signore lo stesso che aveva fatto con me. Non esisteva alcun mistero, eppure il fatto di essere escluso, di dover ascoltare come un mendicante le briciole del loro amplesso, mi rendeva nervoso. Mi imposi autocontrollo. La cosa più logica era di tornare nella mia cabina e provare a dormire: in fondo l’avevo posseduto anch’io: di cosa potevo dunque lamentarmi? Ero quasi sul punto di tornare indietro, quando sentii le stesse parole in russo che Valentina aveva detto a me. Provai un attimo di eccitazione e subito dopo una rabbia incontenibile. Il desiderio che lei aveva squarciato nel mio petto per porvisi con tutto il suo corpo, era adesso riprodotto come una stampa di Picasso nella vita di quell’uomo!

Osservai fuori dal finestrino. Pioveva. Capii di nuovo che c’era molto freddo al di là della lamiera del treno e sentii il tepore del mio corpo come se fossi di fronte a una stufa. Imprecai in silenzio e ritornai nella mia cabina singola. Mi risvegliai tardi l’indomani mattina e mi resi conto che in poche ore saremmo arrivati a Parigi. Mi lavai, mi vestii per bene e andai al bar a chiedere un caffè. L’aria era calma, sia nel vagone che all’esterno. Le piogge erano passate e splendeva un sole leggermente impallidito di qualche nube. Mi accesi un sigaro nell’area pubblica per fumatori e rimasi a guardare le persone che conversavano davanti alle loro colazioni. In tarda mattinata il treno entrò nella stazione di arrivo. Il conduttore, poco prima che comparissero le costruzioni di periferia, si era premurato di chiedere a tutti i passeggeri se avessero bisogno di aiuto. A me venne da ridere pensando che esistessero ancora i facchini alle stazioni. Rifiutai dicendo che potevo fare da solo e mi avviai verso l’uscita.

L’aria di Parigi era frizzante ma non fredda come quella di Budapest. Mi slacciai il giaccone e mi diressi verso l’uscita della stazione. Dopo essermi divincolato da un gruppo familiare impegnato a smistare i suoi bagagli, tra un paio di signori in abito scuro e Borsalino, rividi Valentina. Aveva un grazioso tailleur grigio e verde e portava un cappellino forse troppo demodé. Si voltò, probabilmente per puro caso, e mi vide avvicinarsi. Contrariamente a quanto mi sarei aspettato, mi sorrise e mi salutò: “Ci rivediamo! Alla fine, ma ci rivediamo…”. “Già”, risposi io evasivamente e continuai a camminare. Dopo pochi metri notai che l’uomo brizzolato con cui lei aveva trascorso la notte precedente era sceso anch’egli e si avvicinava a lei. Provai ancora più rabbia, sentendomi escluso anche nell’atto del commiato. “Hey!”, esclamò Valentina quando ormai ero passato oltre deciso a non voltarmi più “Dove vai?”

Risposi freddamente che andavo a prendere un taxi per non far tardi a un appuntamento di lavoro. L’uomo, nel frattempo, si era avvicinato a noi: “Che vorrà?” pensai sentendo quanto insolente poteva essere quel gesto. “Gavril”, disse invece la donna rivolgendosi a lui, “Permetti che ti presenti il commensale di cui ti ho parlato?” e poi, sorridendo verso di me: “Gavril è mio marito. Abbiamo viaggiato insieme per trascorrere qualche giorno a Parigi”. Rimasi basito e tesi la mano all’uomo incapace di credere quello che avevo appena udito. “Piacere!” - esclamò vigorosamente lui - “Avevo una forte emicrania la sera durante la quale ho lasciato Valentina sola… Mi capisce, una donna così… Chissà cosa avrà combinato…”, e scoppiò a ridere come se fosse ubriaco. Ridemmo tutti. Valentina arrossì leggermente, ma volse subito lo sguardo verso un cartellone pubblicitario. “Ne abbia cura qui a Parigi! È un luogo di donnaioli…” esclamai io continuando a ridere. “Sarò un segugio! Valentina non mi scappa!”, rispose lui con toni da buffone, mentre cingeva la moglie con le braccia smagrite.

Ci stringemmo di nuovo la mano come vecchi amici e ci avviammo, ognuno per la propria strada, verso il cuore sempre pulsante della città.

Giuseppe Bonaccorso

|

Sezione

Trickster diretta da Alessandro Rizzo Sezione

Reportages diretta da Davide Faraon |

Sezione

Psychodream Review diretta da Viviana Vacca e Francesco Panizzo Sezione

Apparizioni diretta da Francesco Panizzo Sezione

Archivio diretta dalla redazione di PASSPARnous |

Sezione

Musikanten diretta da Roberto Zanata Sezione

Witz diretta da Sara Maddalena Sezione

Eventi diretta dalla redazione di PASSPARnous |

|

|

Vuoi diventare pubblicista presso la nostra rivista?

sottoscrivi il bando. Accedi al link dall'immagine sottostante.

sottoscrivi il bando. Accedi al link dall'immagine sottostante.

Click here to edit.

Psychodream Theater - © 2012 Tutti i

diritti riservati