|

Sezione Filosofia Alphaville Rubrica inserto di PASSPARnous

Rubrica Interventi critici

|

Per una Ecosofia del futuro

Il decimo numero della rivista PASSPARnous

presenta la “Sezione Ecosofia”

presenta la “Sezione Ecosofia”

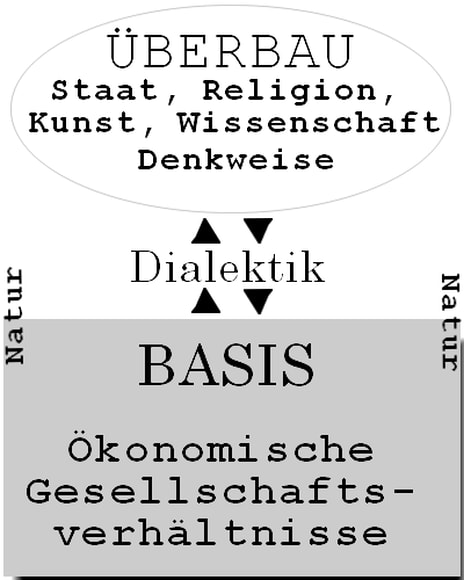

Se Guattari ha ragione quando afferma che oggi la prospettiva marxiana che esista una direzionalità d’influenza tra i diversi regimi semiotici sembra troppo lontana da ciò di cui facciamo esperienza diretta, l’idea cioè che vi sia una logica della struttura economica e di produzione che detta la linea e si riverbera a cascata sulle logiche del sistema giuridico e legale e del sistema ideologico e culturale, che avrebbero lo status di puri epifenomeni rispetto all’intelaiatura principale, se ha ragione quando afferma che dobbiamo assumere che esista una parità e un’interazione totale tra questi diversi regimi e che nessuno di essi debba godere di alcun tipo di priorità logica o fondante rispetto agli altri, questo significa che ogni minima modifica in uno di questi sistemi segnici porta alla nascita e all’identificazione di una nuova forma di capitalismo. Si è parlato a lungo del capitalismo come fenomeno unitario e questo era in un certo senso giustificato esattamente da quel tipo di separazione netta tra sfere d’influenza a cui abbiamo accennato: con quel concetto si intendeva isolare un nucleo logico-produttivo dal profilo ben determinato e immutabile al di là delle diverse forme giuridiche, ideologiche e soggettive che esso assumeva nei diversi contesti in cui si trovava a operare.

Questa abitudine a pensare e a parlare in termini di “capitalismo”, “sistema capitalistico” ed espressioni analoghe forse deve essere ripensata. Il presupposto di queste espressioni è che sia un’operazione intellettualmente chiarificatrice, quella di sottrarre il dominio dell’economico alle imbracature sociali, ideologiche e politiche in senso lato con cui esso vive invece in un rapporto di tipo simbiotico. In termini marxiani classici questa operazione trovava la sua legittimazione nella netta separazione tra struttura (Basis) e sovrastruttura (Überbau) e nella subordinazione causale della seconda rispetto alla prima: l’idea cioè – non importa in questa sede chiarire se a livello filologico essa corrispondesse più o meno bene alla concezione “autentica” e “originaria” di Marx stesso in proposito – che l’economia avesse una sua logica interna e che questa logica fosse del tutto autonoma rispetto a fenomeni di tipo giuridico, ideologico, politico o religioso che finivano per assumere in questa prospettiva il carattere di semplici riflessi di quella.

|

Tuttavia proprio la crisi economica che stiamo attraversando sembra aver reso di nuovo attuale, in forme talvolta drammatiche, il discorso intorno agli Statinazione e al modo in cui in realtà, quando parliamo di “economia”, parliamo anche inevitabilmente di interessi nazionali e che questi ultimi nascono da mediazioni politiche interne tra interessi locali distanti, spesso divergenti, interessi che a loro volta si sostanziano di mitologie, di ideologie identitarie che in molti casi precedono di gran lunga il supposto fenomeno puramente economico (il capitalismo) di cui vorremmo parlare. Se scendiamo a guardare come la logica della produzione capitalistica si innesta sulle mitologie locali tradizionali potremmo osservare fenomeni al tempo stesso interessanti e inattesi. Se vogliamo la domanda che ci poniamo, presa da un punto di vista molto astratto, si lascia formulare nel modo seguente: considerata l’origine relativamente recente delle forme di produzione capitalistica i(organizzazione idi fabbrica del lavoro, catena di montaggio, razionalizzazione dei tempi di lavoro, etc.) come ci spieghiamo che storicamente queste “nuove” forme di organizzazione socio-economica si siano innestate in modo indolore su culture e prassi sociali di molto precedenti, su ideologie e sistemi giuridici e di potere che in molti casi – almeno nel caso dell’Europa – venivano dritti dritti da società in gran parte ancora agricole, rette da rapporti sociali di tipo feudale o semi-feudale, da territori che erano (e che forse in parte ancora sono) governati da principati e/o ducati ereditari che esistevano da secoli e che da secoli tramandavano un’ideologia e una giurisdizione al tempo stesso localistica e tradizionale? |

Gli analisti e gli intellettuali parlano di “capitalismo”, ma la forza con cui ancora oggi in Europa si fanno largo e riscuotono successo le narrazioni locali dell’identità lasciano pensare che ci troviamo di fronte a tutto fuorché a un “sistema”, quanto piuttosto a una costellazione. I grandi processi di unificazione politica avvenuti nell’Ottocento e che hanno interessato in primo luogo Italia e Germania, ci hanno consegnato una carta d’Europa formalmente assai semplificata, ma non credo sarebbe del tutto fuori luogo sostenere che questi processi di unificazione ci mostrano solo una parte del mondo in cui viviamo. L’altra parte ci verrebbe raccontata più realisticamente prendendo una carta d’Europa per come era all’inizio dell’Ottocento, diciamo ai tempi del congresso di Vienna, giusto per avere un riferimento temporale preciso: la miriade di stati e staterelli, granducati e principati sono ancora lì, nel definire le identità, nel definire in molti i casi i confini dell’Io e del Tu, di ciò che è Casa e di ciò che è Mondo. Capire come un sistema di produzione capitalistico abbia preso piede e si sia sviluppato, fino a fare della Germania la potenza industriale oggi traino d’Europa, per esempio, a partire da un substrato sociale e ideologico in molti casi paesano e provinciale, questo è l’explanandum autentico, il mistero che resta da spiegare.

Si è abituati a pensare al capitalismo, alla rivoluzione industriale – non a caso si parla di ‘rivoluzione’ – come a un evento che avrebbe sconvolto precedenti assetti ed equilibri, sarebbe interessante chiedersi se invece quel sistema di produzione non abbia finito in molti casi per confermare antichi primati di tipo locale e signorile. Se il diffondersi del capitalismo avesse realmente, questa è la vulgata, rotto con la logica pre-moderna dell’individuo vincolato alla sua comunità naturale di sostentamento e di produzione (in cerchi concentrici: la famiglia, la città, il territorio), come è che assisteremmo oggi al continuo risorgere di moti e movimenti politici che fanno appello a identità di tipo etnico-territoriale? E’ come se, al di là delle analisi più o meno interessanti sulla logica del sistema capitalistico, ciò cui ci trovassimo di fronte, almeno nel vecchio continente (ma credo si potrebbe dire qualcosa di analogo sulle forme assunte dal capitalismo in paesi come il Giappone e, domani, la Cina, in cui la logica del capitalismo, lungi dal ribaltare o modificare i rapporti di potere tradizionali all’interno della società ha finito per duplicarli, riprodurli, confermarli), fosse più una benedizione dell’ancien régime che una sua sconfessione. Sicché oggi abbiamo a che fare con società che sono al contempo turbo-capitalistiche, dal punto di vista della logica economica che le governa, e tuttavia iper-tradizionaliste, dal punto di vista della distribuzione e della gestione del potere, del sistema ideologico-culturale. Siamo balzati nella modernità, ma forse il balzo è riuscito soltanto a metà.

Si è abituati a pensare al capitalismo, alla rivoluzione industriale – non a caso si parla di ‘rivoluzione’ – come a un evento che avrebbe sconvolto precedenti assetti ed equilibri, sarebbe interessante chiedersi se invece quel sistema di produzione non abbia finito in molti casi per confermare antichi primati di tipo locale e signorile. Se il diffondersi del capitalismo avesse realmente, questa è la vulgata, rotto con la logica pre-moderna dell’individuo vincolato alla sua comunità naturale di sostentamento e di produzione (in cerchi concentrici: la famiglia, la città, il territorio), come è che assisteremmo oggi al continuo risorgere di moti e movimenti politici che fanno appello a identità di tipo etnico-territoriale? E’ come se, al di là delle analisi più o meno interessanti sulla logica del sistema capitalistico, ciò cui ci trovassimo di fronte, almeno nel vecchio continente (ma credo si potrebbe dire qualcosa di analogo sulle forme assunte dal capitalismo in paesi come il Giappone e, domani, la Cina, in cui la logica del capitalismo, lungi dal ribaltare o modificare i rapporti di potere tradizionali all’interno della società ha finito per duplicarli, riprodurli, confermarli), fosse più una benedizione dell’ancien régime che una sua sconfessione. Sicché oggi abbiamo a che fare con società che sono al contempo turbo-capitalistiche, dal punto di vista della logica economica che le governa, e tuttavia iper-tradizionaliste, dal punto di vista della distribuzione e della gestione del potere, del sistema ideologico-culturale. Siamo balzati nella modernità, ma forse il balzo è riuscito soltanto a metà.

|

|

Marco Bachini

|

|

Le Rubriche di Alphaville

|

|

DIFFERENTI RIPETIZIONI

Discussione tra F. Treppiedi e S. Zanobetti Articolo di Silverio Zanobetti Sistemica

Articolo di Viviana Vacca Artificiale/Naturale

Articolo di Silverio Zanobetti |

La crudeltà innocente

come potenza di affermare Articolo di Silverio Zanobetti Elogio della stanchezza

Articolo di Viviana Vacca |

EVENTO ECOSOFIA

Articolo di presentazione dell’Evento Ecosofia di Silverio Zanobetti |

Scrivono nella rivista: .

Daniel Montigiani, Viviana Vacca, Alessandro Rizzo, Silverio Zanobetti, Fabio Treppiedi, Roberto Zanata, Sara Maddalena, Daniele Vergni, Mariella Soldo, Martina Lo Conte, Fabiana Lupo, Bruno Maderna, Alessia Messina, Silvia Migliaccio, Alessio Mida, Miso Rasic, Mohamed Khayat, Pietro Camarda, Tommaso Dati, Enrico Ratti, Francesco Panizzo.

Vuoi diventare pubblicista presso la nostra rivista?

sottoscrivi il bando. Accedi al link dall’immagine sottostante.

sottoscrivi il bando. Accedi al link dall’immagine sottostante.

Questa rivista on-line non rappresenta una testata giornalistica, in quanto viene aggiornata con periodicità e non è commerciale.

Non può pertanto considerarsi un prodotto di commercio editoriale, ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001.